Le domaine de Ste-Ode

Le domaine s’étendait sur plus de 2.200 Ha de terre.

Il était composé de prairies, forêt, rivières, constructions diverses, canaux, écluses, …

Jean Piret est bien entendu la clé de voûte de la création de ce domaine, mais il ne faut pas oublier qu’avant lui la sidérurgie était déjà existante dans la vallée. Il existe aux archives d’Arlon un document qui relate que Jean Piret veut construire un nouveau fourneau pour remplacer l’ancien qui est en ruine (Archive Etat Arlon. Archives château Ste-Ode. Inventaire Pierre Hannick) . On trouve également les traces d’un bas fourneau à Lavacherie au lieux dit « Hiemont » qui est beaucoup plus ancien que celui de Piret. Je vous apporterai plus d’informations sur cette construction dans un prochain article.

A sa mort, ses descendants, ainsi que d’autres familles issues de la Noblesse ont participé à l’évolution du domaine jusqu’au début du 20 éme siècle. On peut citer par exemple les familles de Goër de Herve, Racine d’Ormois, Orban, …

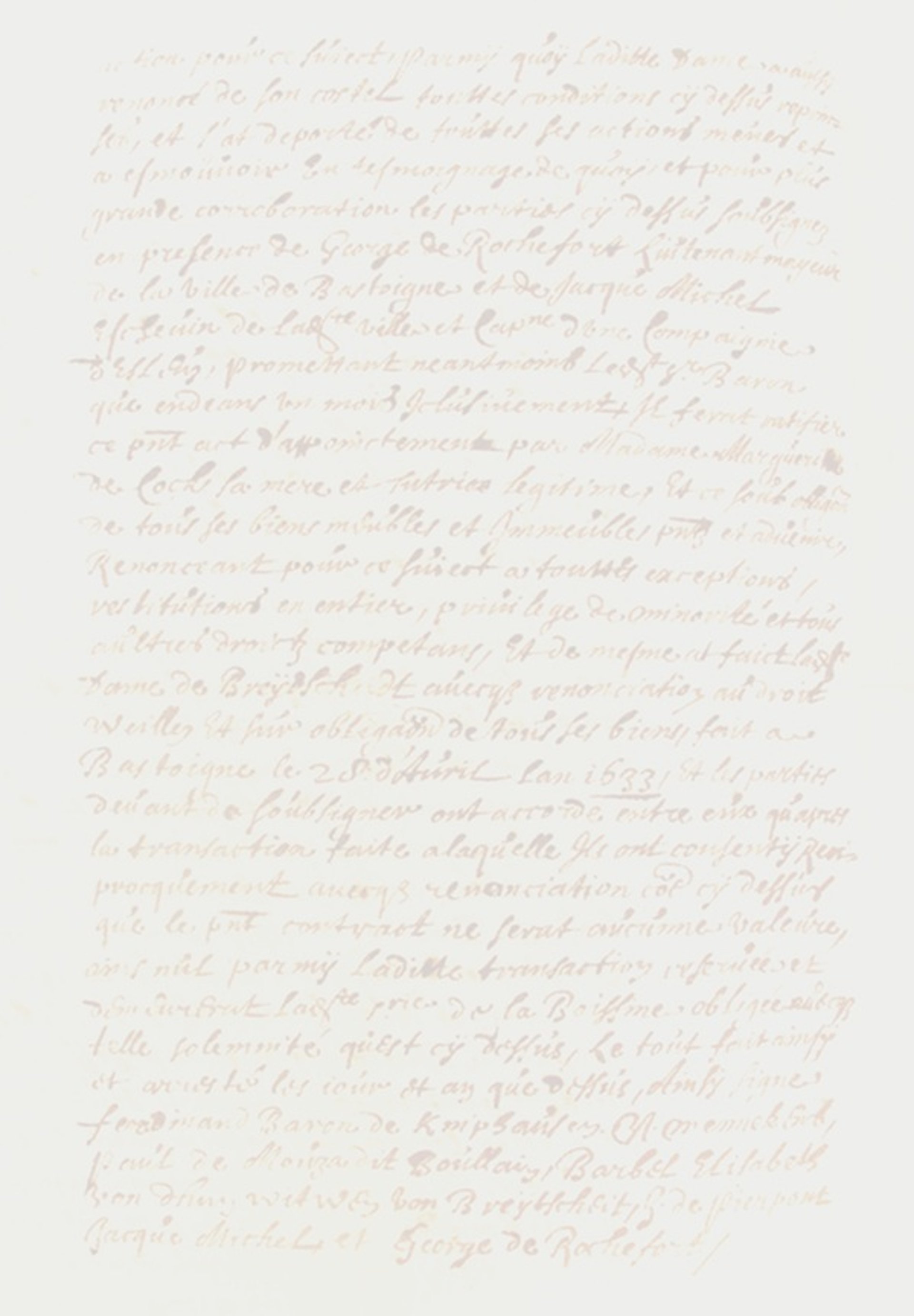

Pour illustrer l’importance de la vallée et de son fondateur, voici un extrait d’une publication de Monsieur François BOURGEOIS (Ardenne et Famenne, 5, p. 2-13 ; illustr. ; n° 1 de 1962) « la lutte du maître de forges de Sainte-Ode contre les seigneurs de Prelle »

‘Dans le groupe des usines de l’Ourthe occidentale, celle de Sainte-Ode occupe une place de premier plan. Ce rang ne lui revient pas pour ses moyens de production ni pour le nombre de ses ouvriers mais bien plus par la puissance des maîtres de forge installé là dés 1571. Ils achetèrent ou ruinèrent des usines rivales, s’assurèrent la production des fourneaux du sud, essaimèrent à Berg (Grand-Duché), Buzenol , eurent des comptoirs à Stolberg (Allemagne) et à Huy et – lorsque le temps fut venu – traitèrent avec les marchands liégeois. Créateurs d’une vaste entreprise familiale, ils ont préfiguré nos trusts modernes. Terriens d’origine, les Piret le restèrent toujours. C’est par bribes et morceaux qu’ils se sont installés dans le défilé de l’Ourthe entre Lavacherie et Prelle, mais la prospérité industrielle leur permit un rassemblement de terres qui suscita chez eux des visées administratives d’abord, nobilaires ensuite. …’